Anemia infettiva degli equini

-

Descrizione della malattia

Anemia infettiva

degli equini

DESCRIZIONE DELLA MALATTIA

Eziologia

L'anemia infettiva equina (AIE) è una malattia virale degli equidi, trasmessa da insetti ematofagi e causata da un Lentivirus (RNA virus) appartenente alla famiglia Retroviridae (sottofamiglia Orthoretrovirinae). Non è una zoonosi.

Epidemiologia

La malattia può colpire tutti gli equidi, comprendendo, quindi, non solo i cavalli, ma anche l'asino, il mulo e il bardotto. La malattia si trasmette tramite il contatto con il sangue infetto e, quindi, principalmente ad opera di insetti ematofagi (tabanidi e stomoxidi) che fungono solo da vettori meccanici. Tra gli insetti ematofagi capaci di trasmettere l'infezione vi sono le mosche cavalline (Stomoxys calcitrans) e diverse specie di tabanidi appartenenti ai generi Tabanus spp. e Hybomitra spp.. La trasmissione dell'infezione è maggiore nei periodi estivo ed autunnale, quando gli insetti responsabili sono maggiormente attivi. La trasmissione della malattia può avvenire anche per via iatrogena, con l'uso di aghi o strumenti veterinari contaminati o a seguito di trasfusioni con sangue di animali infetti.

Nei soggetti infetti il virus persiste nei leucociti per tutta la vita. Gli equidi che manifestano i sintomi hanno maggior probabilità di trasmettere la malattia, presentando un titolo virale più elevato rispetto a quello che hanno i soggetti con infezioni inapparenti. Il virus dell'anemia infettiva equina può essere anche trasmesso attraverso la via transplacentare dalla madre infetta al feto oppure attraverso il latte nei primi mesi di vita. In soggetti al disotto dei 6 mesi di età nati da madri infette, la positività sierologica può essere dovuta alla presenza di anticorpi colostrali.

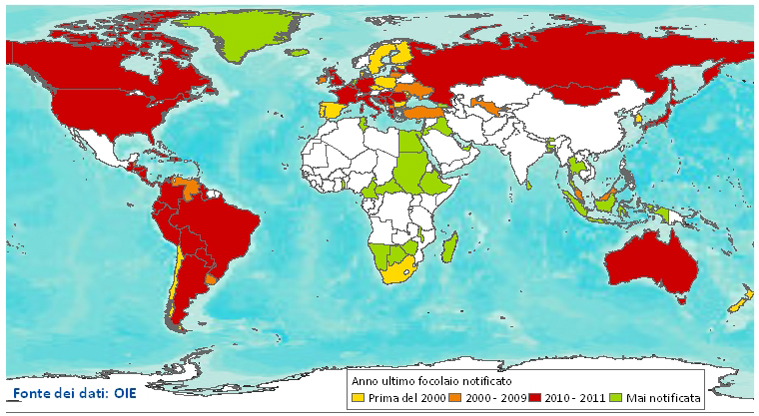

L'anemia infettiva equina è diffusa in tutto il mondo. È stata segnalata in America (Brasile, Canada, Colombia, Paraguay), in Asia (Giappone, Malesia, Mongolia), in Europa (Belgio, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Romania, Ungheria) e in Australia.

Figura 1. Distribuzione geografica mondiale dell'Anemia infettiva degli equini

Sintomatologia e lesioni anatomo-patologiche

A seguito dell'infezione, il virus si propaga nell'organismo del cavallo e lo danneggia, compromettendo le difese immunitarie. La patogenesi non è ancora stata completamente chiarita. Nella fase iniziale della malattia, il virus si riproduce nei monociti-macrofagi, riuscendo così ad evitare le difese immunitarie umorali. Nel giro di poche settimane si rileva un titolo elevato di immunocomplessi, i quali si depositano sulle membrane glomerulari e nei piccoli vasi di altri tessuti, determinando l'insorgere di glomerulonefrite ed alterazioni vasali; inoltre l'attivazione del complemento e dei neutrofili comporta ugualmente alterazioni vasali, aggregazione piastrinica, coagulazione intravasale e disturbi di circolo. L'anemia è dovuta al fatto che gli antigeni virali possono essere solubili ed essere rilasciati a livello sanguigno, aderendo agli eritrociti; gli anticorpi specifici si legano quindi ai globuli rossi, attivando il complemento e provocando emolisi; si parla pertanto di anemia emolitica immunomediata. Come conseguenza dell'azione del virus sul midollo osseo si può verificare una diminuita eritropoiesi, oltre a turbe del ricambio del ferro plasmatico.

Di norma, il periodo che intercorre tra il contagio e la comparsa della malattia (periodo di incubazione) è compreso tra i 10 e i 20 giorni. Esso può tuttavia variare da pochi giorni fino a 90 giorni. In condizioni sperimentali è stata rilevata la sieroconversione attraverso AGID dopo 45 giorni dall'infezione. In condizioni naturali sono stati riportati intervalli di tempo di 157 giorni tra infezione ed il rilevamento di anticorpi circolanti. Il decorso della malattia può essere acuto, cronico o caratterizzato dall'assenza di sintomi clinici manifesti (decorso subclinico):

- Acuto: un sintomo tipico è la febbre elevata oltre i 40°C intermittente o remittente. A ciò si aggiunge una spiccata debolezza muscolare, un'andatura barcollante e tremori, accompagnati da ittero o arrossamento delle mucose, forte battito cardiaco, tachicardia e aritmia (miocardite). È possibile la formazione di edemi nelle parti inferiori del corpo. Di norma si riscontrano diffuse emorragie puntiformi nella zona sublinguale. L'anemia, che compare già dopo breve tempo, è riconducibile all'emolisi e alla carenza di piastrine (trombocitopenia). Di norma l'appetito è buono nonostante il grave stato di malattia. Si verificano casi di morte improvvisa. I decessi sono frequenti nel caso di varianti del virus particolarmente aggressive. La guarigione completa è rara; solitamente persiste la comparsa intermittente di attacchi febbrili.

- Cronico: gli equini mostrano spossatezza, un calo del rendimento e una riduzione del peso nonostante l'appetito buono. Dopo lo sforzo fisico si evidenzia di solito un attacco di febbre. Spesso i cavalli a riposo manifestano soltanto un leggero aumento serale della temperatura corporea. Non di rado si manifestano sintomi a carico del sistema nervoso centrale come apatia e ottundimento del sensorio. L'esito della malattia è molto vario: il cavallo può guarire completamente ma resta portatore del virus. Più spesso si nota un crescente dimagrimento e spossatezza.

- Subclinico: le infezioni non sono evidenti ed hanno un decorso del tutto asintomatico.

Le principali lesioni anatomo-patologiche sono: splenomegalia, epatomegalia, linfoadenomegalia (soprattutto dei linfonodi addominali). Le mucose possono apparire pallide e nei casi cronici si può avere emaciazione. Si riscontrano anche edemi, petecchie emorragiche diffuse ad organi interni quali milza e reni, emorragie e trombosi.

Diagnosi di laboratorio

È possibile diagnosticare l'anemia infettiva equina attraverso prove sierologiche. Un animale infetto, è portatore per tutta la vita e permane sierologicamente positivo. I test diagnostici comunemente usati sono l'immunodiffusione su gel di Agar (AGID), nota come test di Coggins, ed i test immunoenzimatici (ELISA) eseguiti secondo quanto previsto dal manuale OIE (OIE Terrestrial Manual, Equine Infectious Anemia. Chapter 2.5.6 2008). Il test di Coggins è il test ufficiale utilizzato nel corso della sorveglianza in Italia e rappresenta la prova raccomandata dall'OIE per il commercio internazionale degli equidi.

Entrambe le metodiche (AGID e ELISA) sono accurate per la determinazione dell'infezione nei cavalli, ma possono dare esiti falsamente negativi nelle fasi iniziali dell'infezione, se si ha un basso titolo anticorpale, oppure, più raramente, nel corso di malattia in forma acuta quando il virus in circolazione è in grado di neutralizzare gli anticorpi presenti nel sangue.

La reazione a catena della polimerasi (PCR) permette per la ricerca del DNA provirale del virus dell'AIE e viene utilizzata per la conferma dei test sierologici, per l'accertamento dello stato dei puledri nati da madri infette e per il controllo di soggetti sieroproduttori.

Diagnosi differenziale

La diagnosi differenziale include altre malattie caratterizzate da febbre, edemi e anemia:

- Arterite virale equina

- Morbo coitale maligno

- Carbonchio ematico

- Encefalomielite giapponese

- Influenza equina

- Porpora emorragica

- Leptospirosi

- Babesiosi

- Ehrlichiosi

- Strongilosi e fascioliasi

- Intossicazione da fenotiazina

- Anemia emolitica autoimmune

Profilassi

Dal momento che non esistono vaccini, la profilassi si attua mediante misure di prevenzione della diffusione dell'infezione, basate essenzialmente sul controllo sierologico degli animali e l'isolamento degli animali positivi.

Trattamenti periodici per la riduzione della popolazione di insetti vettori nelle scuderie e nei box degli animali, così come l'applicazione di corrette prassi igieniche nell'utilizzo di strumenti sanitari sono utili e fondamentali presidi per ridurre l'esposizione degli animali all'infezione.

Il virus dell'AIE, come tutti i virus dotati di envelope, sono rapidamente inattivati dai più comuni disinfettanti.